العلاقات الإيرانية الصينية؛ الأوهام والحقائق

الكاتب: فريدون خاوند

ترجمة عن الفارسية: مركز الفرات للدراسات – قسم الترجمة.

رؤية فريدون خاوند: شبح الصين يلقي بظلاله – أكثر من أي وقتٍ مضى – على السياسات الداخلية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تناهت إلى المسامع أولى الوشوشات حول ظهور تحول نوعي غير مسبوق في العلاقات بين طهران وبكين؛ خلال سفر رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى إيران في كانون الثاني/يناير 2016م.

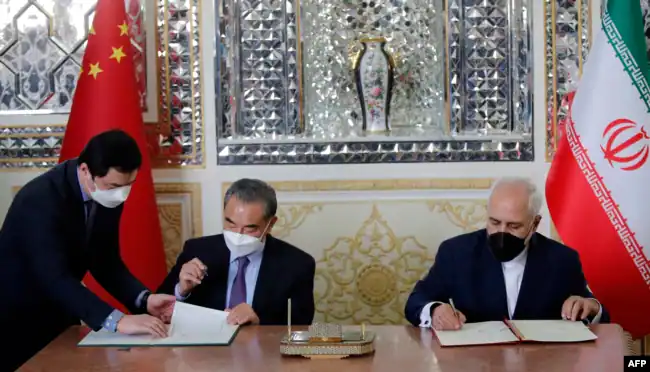

ومع توقيع “خطة التعاون الشاملة بين إيران والصين” من قبل وزيري خارجية الدولتين في 27 آذار/مارس من العام الجاري، تجاوز الأمر حدود الوشوشات، وتعززت في أذهان الكثير من الإيرانيين فكرة مفادها أنّ بلادهم باتت ساحةً للغزو من قبل قوة ناشئة كانت تسمى عبر التاريخ باسم “الإمبراطورية الوسطى”.

فهل يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين، مع توقيع “برنامج العمل الشامل المشترك بين إيران والصين”؟ وهل قررت الصين، من خلال توقيع هذه الوثيقة، تحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية- كما هو شائع في الأوساط السياسية الإيرانية في الداخل والخارج- إلى أهم قاعدة لها في الشرق الأوسط؟

بغضّ النظر عن ماهية الوثيقة، فإنّ أول سؤال يتبادر إلى الأذهان هو لماذا انجذبت كل من الصين وإيران إلى إقامة علاقات قريبة ومعقدة على هذا النحو، على الرغم من وجود الاختلافات الهامة جداً في النظام السياسي، والمكانة الدولية بينهما ؟

أوجه الخلاف والشبه

من الوهلة الأولى، نجد أنّ نظام الحكم في إيران والصين ينتميان إلى عالمين مختلفين تماماً:

أولاً: الفلسفات التي تحكم طبيعة وهياكل الحكم في البلدين، وبعبارة أخرى، الأسس العقائدية للبلدين حول أصل السلطة، وتطور المجتمع البشري وكيفية إدارته، هي على طرفي نقيض.

تقول المادة الثانية من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنّ نظام الحكم قائم على “الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره”. في حين أنّ الدستور الصيني يعتبر في مقدمته، الماركسية-اللينينية وفكر ماوتسي تونغ مصدر الانتصارات الثورية، وتحول الصين إلى دولة اشتراكية “غنية وقوية وديمقراطية متحضرة”.

يعتبر نظام طهران الثيوقراطي أنّ الإرادة والأوامر الإلهية هي المصدر الوحيد للسلطة الحكومية، في حين أنّ فلسلفة النظام الصيني قائمة على عدم الإيمان بالله.

ثانياً: النظام السياسي الصيني يدرك أهمية الاقتصاد على اعتباره الدعامة الأساسية للسلطة في العالم المعاصر، وقد أصبح رابحاً رئيسياً في عملية العولمة على مدار نصف القرن الماضي.

من بين جميع الأنظمة الشيوعية التي وصلت إلى السلطة في العالم بعد أكتوبر 1917، كانت جمهورية الصين الشعبية هي أول من استلهمت الحل من هزيمة نظرائها في “المعسكر الاشتراكي”، وفي الوقت الذي حافظت فيه على هيمنة الحزب الواحد، مهدت الطريق أمام أوسع الإصلاحات الاقتصادية في العالم المعاصر، وحققت أسرع نموٍّ اقتصادي في تاريخ الحضارة البشرية.

يدين جزء كبير من هذه القفزة المذهلة إلى المشاركة الهائلة للشركات متعددة الجنسيات؛ الأمريكية والأوربية واليابانية، في عملية التنمية لأكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية. إضافةً إلى أنّ القادة الصينيون انضموا بذكاء إلى هياكل الحكم الدولية، ولا سيما المنظمات الاقتصادية الدولية، وأزالوا العقبات، الواحدة تلو الأخرى، من طريق حضورهم الشامل في الأسواق العالمية.

أما القادة الإيرانيون، فقد سبحوا في الاتجاه المعاكس للتيار، على عكس الإصلاحيين الصينيين، وبذلوا قصارى جهودهم في سبيل حرمان بلادهم من الروافع المالية، التي ولّدت القوة والثروة في عالم القرن الحادي والعشرين.

لقد أدّى العداء اللامتناهي للجمهورية الإسلامية مع مظاهر الحداثة، إلى تهميش جزء كبير جداً من القوى الحية في البلاد، كما حرمت كراهيتها اللانهائية للغرب، الإيرانيين من رؤوس الأموال والتكنلوجيا والسواح والأسواق الأمريكية والأوربية.

إنّ إيران متعطشة لتصبح قوة إقليمية، إنما بدون توفير الوسائل المادية اللازمة لتمويل قوة دبلوماسية وعسكرية راسخة، لكنها مثل كل دول العالم، لا يمكنها أن تبقى وحيدة. ونظراً لضعفها الشديد في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية، فهي تبحث عن حلفاء أقوياء.

من بين جميع القوى القديمة والناشئة في العالم، يميل نظام طهران الإسلامي إلى جمهورية الصين الشعبية (إلى جانب روسيا)، وذلك نظراً لأوجه الشبه بين النظام السياسي للبلدين:

أ: على الرغم من وجود التناقضات البنيوية بين النظام المذهبي للجمهورية الإسلامية والنظام الأيديولوجي لجمهورية الصين الشعبية، إلا أنهما يشتركان في معاداة الحريات العامة، كما أنّ أهم أولوياتهما هي الحفاظ على التفرّد بالسلطة، من خلال رفض تولي المطالبين الآخرين دفة الحكم في البلاد، فكلا النظامين لا يريان بديلاً لهما، وهما يواجهان بقوة كل اتجاه أو شخصية تسعى إلى كسر هذا الاحتكار للسلطة.

مع ذلك، فإنّ النظام الدكتاتوري في الصين هو أكثر استقراراً من نظام ولاية الفقيه، وذلك بسبب إنجازاته الاقتصادية العظيمة. وفي الحقيقة فإنّ الاستبداد الديني الحاكم في إيران يواجَه بالاحتجاج والازدراء من قبل الشعب، بسبب الكارثة التي تسبب بها في المجال الاقتصادي. لذلك، يأمل جزء من الحكومة الإيرانية في “صيننة” اقتصاد البلاد، ويجد هؤلاء في ذلك ضرورةً حتمية لضمان بقاء النظام. وقد بذلت جهودٌ في هذا الصدد، لكنها لم تحقق شيئاً، بسبب عدم إمكانية التوافق مع طبيعة نظام ولاية الفقيه.

ب: الشبه الآخر الموجود بين النظامين الإيراني والصيني، هو التشاؤم من الغرب، إذ أنهما، انطلاقاً، من انحدار بلادهما في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين، والدور الذي لعبته القوى الغربية في هذا الانحدار، يفسحان المجال أمام ظهور خطابات ذات نبرة انتقامية.

لكنّ الصينيين هم على عكس الجمهورية الإسلامية، لا يسجنون أنفسهم في قلعة التشاؤم والانتقام الضيقة، ولا يبقون أسرى للماضي، ويُقبِلون على التعاون الاقتصادي الواسع مع القوى الغربية، في سبيل تحقيق مصالحهم.

ج: النظام الشيوعي في بكين، يشوبه الفساد، مثله مثل النظام الإسلامي في طهران، وإن كان على نطاق أصغر، كما أنّ “الأمراء الحمر” الصينيون هم مثل “أبناء السادة الإسلاميين” يستغلون موقع أسرهم في رأس هرم السلطة والثروة، وانعدام الحريات. لكن مع ذلك، لم تتحوّل المافيات المنبثقة من داخل مراكز السلطة في الصين، إلى “سماسرة للعقوبات”، كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية، بل تجدها ربطت مصالحها بصفقات ضمن إطار التعاون الوثيق مع الشركات الغربية.

“خارطة طريق”

خلال الاثنين والأربعين عاماً التي أعقبت الثورة الإسلامية 1979، كان هناك عاملان رئيسيان متزامنان، جعلا من جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكثر أهمية لإيران.

كان العامل الأول هو الصعود الذي لا يُقاوم لاقتصاد الصين، الذي حوّل هذا البلد إلى “مصنع العالم” وأول قوة تصدير على المستوى الدولي، أما العامل الثاني فكان انهيار الكثير من الجسور الاقتصادية بين إيران والعالم الغربي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي وفّر، بطبيعة الحال، بيئة مواتية من أجل “آسينة” التجارة الخارجية الإيرانية.

في ظل هذه الظروف، بلغ حجم التبادل التجاري بين طهران وبكين ذروته منذ التسعينات فصاعداً. وفي نهاية العقد الأول من القرن الحالي، لعبت الصين دوراً رائداً في تجارة إيران الخارجية، والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، على الرغم من تراجع حجم هذه التبادلات خلال السنوات القليلة الفائتة، تحت وطأة عوامل مثل العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية وجائحة كورونا.

كانت هيمنة الصين على جزء كبير من سوق السلع المستوردة لإيران تثير، بين الحين والآخر، احتجاجاتٍ في جزء من الرأي العام (على سبيل المثال لماذا يضطر الإيرانيون لاستهلاك سلع صينية “رديئة”)، لكن ليس لتلك الدرجة التي تتحول فيها المسألة إلى حالة استياء كبيرة.

في المقابل، تسبب توقيع “برنامج العمل الشامل المشترك بين إيران والصين” في 27 آذار/ مارس من العام الجاري، موجة واسعة من الانتقادات والاحتجاجات، ليس فقط في الأوساط السياسية وفي محافل الخبراء، وإنما بين عامة الناس في الشوارع والأسواق أيضاً.

إنّ ما تمّ نشره من قبل وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الخصوص، تحت عنوان “ورقة الحقائق”، لا يبدو مثيراً واستثنائياً بشكلٍ عام، وهو مشابهٌ إلى حدٍّ ما للوثائق التي يتم توقيعها بكثرة في العلاقات بين الدول.

وتقول “ورقة حقائق” الوزارة الخارجية، المؤلفة من خمس صفحات إنّ “الوثيقة الحالية تحدد خطة شاملة طويلة المدى (25 عاماً) لنهج قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة في مجال العلاقات الثنائية، والإقليمية والدولية”.

الوثيقة، التي تتألف من مجاملات وكليشيهات دبلوماسية، هي “برنامج سياسي، واستراتيجي واقتصادي وثقافي، يأخذ في الاعتبار مختلف مجالات التعاون بين إيران والصين”.

تؤكد “ورقة الحقائق” أنّ هذه الوثيقة هي خارطة طريق، لا تتضمن أيّ عقد، أو أيّ أرقام محددة، بما في ذلك الاستثمار أو الموارد المالية والنقدية، ولم يُذكر فيها تسليم أية منطقة، أو أي احتكار متبادل، أو أحادي الجانب، ولا تعهد إلى أي طرف بإدارة أي منطقة أو مجال معيّن، أو الاستفادة منها.

الغموض والأسئلة

يرفض عدد من معارضي ومنتقدي الجمهورية الإسلامية التقرير الرسمي لوزارة الخارجية حول “برنامج العمل الشامل المشترك بين إيران والصين”، ويعتقدون أنّ الجمهورية الإسلامية أخفت عن الشعب الإيراني طبيعة هذه الوثيقة ومحتواها الحقيقي.

هؤلاء أيضاً يقولون إنّ الوثيقة ليست مجرد مذكرة تفاهم على “خارطة الطريق”، بل إنها معاهدة دولية حقيقية.

نودّ الإشارة هنا إلى أنّ مذكرة التفاهم ليس لها أي آثار قانونية ملزمة، وهي تشير فقط إلى أنّ الموقعين قد اتفقوا على جملة من القضايا والأهداف العامة، وهيّأوا الأرضية لإبرام المعاهدات التي أعدّوها في إطار الاتفاقات التي تم التوصل لها. في حين أنّ المعاهدة – أياً كان اسمها (عقد، أو ميثاق، أو اتفاقية، أو إعلان، أو بيان) يتم انعقادها بين الأطراف الخاضعين للقانون الدولي (الدول والمنظمات الدولية) ويتمخض عنها آثار قانونية ملزمة.

إلى جانب الجدل حول عنوان الوثيقة التي تم توقيعها في السابع والعشرين من آذار/مارس الفائت في طهران، يعتقد المعارضون والمنتقدون للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنّ محتواها الحقيقي، هو أكثر أهمية وحساسية وإثارة للجدل مما أشارت إليه المصادر الإيرانية الرسمية.

ووفقاً لهم، فإنّ العقد مدته 25 عاماً، مع توقعات باستثمارات صينية محتملة في المنشآت والبنى التحتية الإيرانية بقيمة 400 مليار دولار. كما أنّ الجمهورية الإسلامية ستدفع تكلفة هذا الاستثمار خلال مدة العقد، عن طريق بيع النفط والغاز للصين بسعر تفضيلي (مع خصم كبير جداً).

سيتم دفع قيمة النفط والغاز اللذين سيتم شراؤهما من إيران بالـ “يوان” (العملة الوطنية للصين)، بغية تجنب العواقب الناشئة من سيطرة الدولار. ومن أجل حماية الاستثمارات الصينية في إيران، فسوف يتمركز خمسة آلاف جندي صيني في قواعد على الأرض الإيرانية، وستكون إحدى المهام الأخرى التي سيتولاها الجنود الصينيون، هي توفير الأمن اللازم لانتقال النفط من إيران إلى الصين.

هذا ملخص لما تضمنته الملاحق السرية للاتفاقية (وليس مذكرة التفاهم) الإيرانية الصينية، بحسب عدد من معارضي ومنتقدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا ضير في أن نعلم أنّ جزءاً مما يقوله معارضو ومنتقدو الجمهورية الإسلامية بخصوص المحتوى السري لـ “اتفاقية التعاون الشاملة بين إيران والصين” تم التطرق إليه وذكره بعدة أشكال، خلال النصف الثاني من العام الفائت، من قبل المسؤولين في الدولة أو الصحف شبه الرسمية المرتبطة بمختلف أجهزة الجمهورية الإسلامية.

کما نرى، فإنّ وثيقة السابع والعشرين من مارس، لاقت مصيراً غامضاً، وتركت تأثيراً كبيراً على الرأي العام الإيراني.

ختاماً، وبالنظر إلى ما تم ذكره، سنتناول بعض أوجه الغموض والأسئلة التي تدور حول هذه الوثيقة وحواشيها.

1- لا شكّ أنّ إيران التي تعصف بها الأزمة، والمنقطعة عن العالم الغربي، والمحرومة من دعم المنظمات الدولية، هي بأمس الحاجة إلى الصين، باعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. بالنسبة للصين أيضاً، تعتبر السوق ومنابع الطاقة الإيرانية مهمة بكل تأكيد، لكن ليس بالدرجة التي يجعلها مستعدة في سبيل ذلك، لتعريض علاقاتها مع العالم الغربي والدول ذات النفوذ في الشرق الأوسط، للخطر.

الصين هي أهم شريك تجاري لإيران، لكنّ حجم التجارة بين البلدين في أحسن الأحوال (عام 2014) لم يتجاوز 1,2% من إجمالي تجارة الصين الخارجية، فكيف يمكن للصينيين إذاً أن يخاطروا بتجارتهم الخارجية مع الولايات المتحدة التي تتراوح قيمتها بين 500 و 600 مليار دولار، والتي تمثل حوالي 13% من تجارة الصين الخارجية، مقابل هذه الحصة الصغيرة من تجارتها الخارجية؟

2- في منطقة الشرق الأوسط، تُعتبر إيران الشريك التجاري الثالث للصين، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لماذا يجب على الصينيين إقامة علاقات مميزة واستثنائية، وتعريض علاقاتهم مع السعودية والإمارات للخطر(ناهيك عن إسرائيل)؟

3- لماذا على الصينيين الالتزام والتعهد للجمهورية الإسلامية بشراء النفط والغاز الإيراني على مدى 25 عاماً، في حين أننا نعلم أنّ وضع الطاقات الأحفورية في سلة استهلاك الطاقة سريعة التغيّر، ولا أحد يعلم ما إذا كانت الصين ستكون بحاجة إلى النفط والغاز الإيراني حتى 25 سنة أخرى أم لا؟

4- إذا كانت الصين ترغب في إقامة علاقات استثنائية متميزة مع الجمهورية الإسلامية، فلماذا لا تُعيد الأصول الإيرانية في البنوك الصينية، والتي تُقدّر بنحو 20 مليار دولار؟ لماذا امتثلت بكين لقسم كبير جداً من العقوبات الأمريكية ضد إيران، خلال السنوات القليلة الفائتة؟ لماذا غادرت الشركات الصينية الأراضي الإيرانية بُعيد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران؟ لماذا أغلقت البنوك الصينية حسابات الإيرانيين؟

5- هل ستقوم بكين ببناء قاعدة في إيران من أجل حماية أمن استثماراتها ونشر خمسة آلاف جندي في دولة تقع على شاطئ الخليج العربي؟ ألن يضع استقدام الصين للجنود إلى منطقة خارج نفوذها في المحيط الهادئ- وهور أمر غير مسبوق في تاريخ “الإمبراطورية الوسطى”- في مواجهة مع القوى الغربية ودول الخليج العربي وإسرائيل أيضاً؟ لماذا يجب على الصين أن تخوض هذه المغامرة، وذلك في إحدى أكثر المناطق الاستراتيجية حساسيةً في العالم؟ هل نشر القوات الصينية بجوار أهم مصادر النفط والغاز في العالم، سيكون أمراً مقبولاً بالنسبة لبقية العمالقة الآسيويين، بما فيهم الهند واليابان؟

فريدون خاوند: خبير ومحلل اقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة باريس